검색결과 리스트

hrffseoul에 해당되는 글 1건

글

자본과 결탁한 군사주의가 가난한 사람들을 착취하는 두 가지 방식-2017 서울인권영화제 ‘자본의 톱니’ 세션 후기

|| 본 글은 2017-06-27 전쟁없는세상 블로그에 실린 글입니다.

이라크의 우간다/시에라리온 소년병 출신 용병과 한국의 필리핀 여성

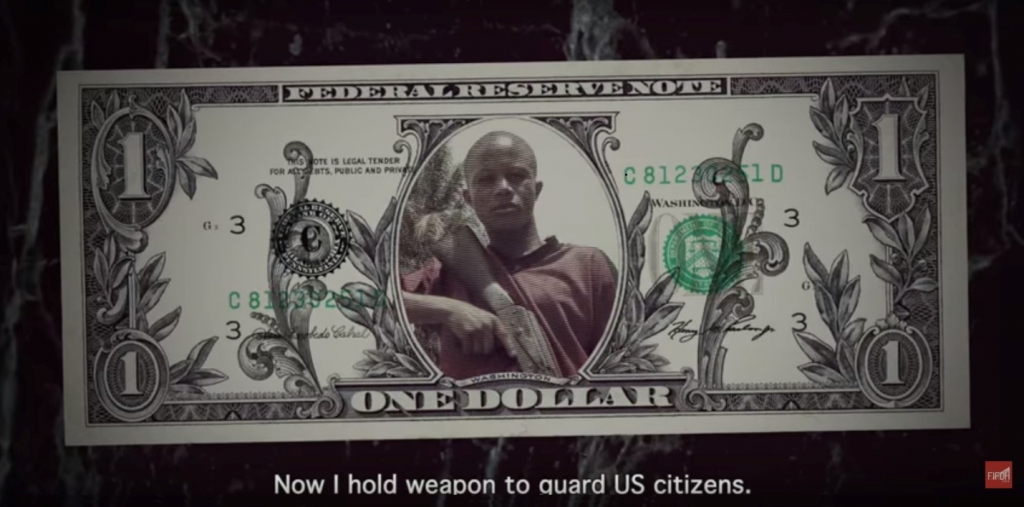

솔직히 말하면, 세션의 제목이 ‘자본의 톱니’라는 걸 영화 두 편을 모두 보고서야 알았다. 아니, 알게 되기 전에 깨달았다. 세션을 구성하는 영화 두 편의 선택은 그만큼 절묘했다. 초국적 민간군산업체에 고용되어 미국을 위한 전쟁을 수행하는, 이제는 성인이 된 우간다/시에라리온 출신 소년병들의 이야기를 담은 <가장 값싼 군인을 삽니다>(덴마크, 2016), 그리고 주한미군을 상대로 운영되는 한국 기지촌 클럽에서 일하는 필리핀 여성들과 그 주변의 이야기를 담은 <호스트 네이션>(한국, 2016). 두 편의 영화는 얼핏 전혀 다른 듯 보이는 각각의 주제를 치밀하게 파고들며 관객에게 하나의 질문을 던진다.

“권력과 결탁한 초국적 자본은 그 비대한 몸뚱이를 더욱 불리기 위해 가장 가난한 나라의 가장 취약한 이들을 어떻게 착취하는가.”

<가장 값싼 군인을 삽니다> – 자본이 가장 가난한 남성을 착취하는 법

원제는 “The Child Soldier’s New Job(소년병의 새로운 직업)”이다. 원제보다 번역 제목이 영화가 던지는 메시지의 핵심을 더 잘 짚어냈다는 생각이 들었다. 백 번 양보해서 과거 어느 시점에서는 전쟁이 ‘나의 국가/공동체를 지키기 위한 애국적 행위’였던 적이 있었다고 한다해도, 현대의 전쟁은 과거의 전쟁과는 사뭇 다르다. 전쟁은 새로운 산업, 그것도 황금알을 낳는 산업이 된 지 오래다. 정치/경제학에서 이른바 “철의 삼각동맹(Iron Triangle)”으로 불리는 정치권(권력)-자본(돈)-군대의 이해관계가 얽힌 긴밀하고 은밀한 유착은 군사안보와 치안의 영역을 민영화함으로써 돈벌이의 기회를 창출한다. 전쟁이 이들을 필요로 하는 것이 아니라 이들이 전쟁을 필요로 한다.

미국의 부통령이었던 딕 체니는 부통령직에서 물러난 후 다국적 석유 시추 및 건설업체이자 오랫동안 민간군수기업 ‘켈로그 브라운 & 루트 (Kellogg Brown & Root)’의 모회사이기도 했던 ‘핼리버튼(Halliburton)’의 CEO가 되었고, 핼리버튼은 부시 정권이 벌인 ‘테러와의 전쟁’과 이라크 침공으로 이라크, 아프가니스탄, 쿠웨이트 등지에서 각종 전후 ‘재건’ 사업 등의 계약을 독점하며 엄청난 전쟁 특수, 즉 전쟁부당이익(war profiteering)을 누렸다. 역시 이라크 ‘재건’ 사업으로 거대한 이윤을 축적해오고 있는 건설 및 군수 업체 벡텔(Bechtel)의 회장은 미국 재무장관, 국무장관 등을 지낸 조지 슐츠다. 힐러리 클린턴은 미국 국무장관 시절 세계 최대 군산복합체인 제너럴일렉트릭(General Electrics), 보잉(Boeing) 등과 긴밀한 정치적/사업적 유대관계를 맺고 있었음이 이메일 스캔들을 통해 폭로되었고, 2016년 대선 과정에서도 후보들 중 민간군수산업체로부터 5억여 원에 달하는 가장 많은 후원금을 받았다. 영화에서 주되게 조명하고 있는 영국의 세계적 군수산업체 이지스(Aegis)의 회장인 니콜라스 솜즈는 전 영국 국방부장관 출신이다.

전쟁의 민영화를 통해 자본, 즉 민간군수업체는 전 세계 곳곳에서 피묻은 돈을 벌어들이고, 정치권과 군대는 사업 계약을 따내고자 하는 민간군수업체들로부터 뇌물을 받거나 정치자금 후원을 받는다. 뿐만 아니라 민간군수업체의 용병을 이용한 전쟁 수행은 정치권과 군대가 자국 군인의 부상, 사망, 적대국에의 억류 등에 대한 정치적 부담감으로부터 자유로워질 수 있는 ‘효율적’인 방식일 뿐만 아니라, 민간인 사상 등의 책임을 민간업체에 떠넘김으로써 회피할 수 있는 편리한 방식이다. 이러한 문제들은 국방부가 직접 관여했을 때는 중대한 도덕적, 정치적 이슈가 되지만, 민간업체에게는 큰 문제가 아니다.

실제로 미국의 이라크 침공 이후 세계적 민간군수기업으로 급부상한 사설보안업체 블랙워터(Black Water)의 설립자인 에릭 프린스는 이라크에서 민간인 학살 등으로 블랙워터에 대한 비난과 소송이 이어지자 최고경영자 자리에서 물러나는 것으로 간단히 문제를 무마하고자 했다. 블랙워터는 엑스이(Xe)를 거쳐 아카데미(Academi)로 이름만 바꾼 채 현재까지 명실공히 세계 최대의 군수산업체로서 명성을 이어가고 있다. 에릭 프린스 역시 곧바로 새로운 용병업체 R2(Reflex Responses)를 만들어 아랍에미리트 정부에 군사 및 보안 관련 ‘서비스’를 제공하는 사업을 시작했다. 도널드 트럼프 정부에 들어선 최근에는 트럼프와 푸틴의 비선 연결고리로 지목받고 있기도 하다.

철저히 자본의 논리로 운영되는 민간군수업체의 용병모집은 최대수익을 내기 위해 가장 값싼 군인을 찾아 가장 가난한 나라로 옮겨가고, 미군이 빠져나간 이라크와 아프가니스탄을 채우고 있는 이들은 한 달에 250달러를 받고 미국을 위한 전쟁을 수행하는 시에라리온과 우간다 출신 용병들이다. 정치권력자들과 자본가들의 배를 불리기 위해 수치심을 모르고 굴러가는 자본의 톱니 사이로 가장 가난한 나라의 남성들은 이렇게 빨려들어간다.

<호스트 네이션> – 자본이 가장 가난한 여성을 착취하는 법

동맹국의 군대를 자국 영토에 주둔시키는 국가를 뜻하는 용어 ‘호스트 네이션’. 영화에서는 미군을 상대로 가장 취약한 여성들의 몸을 이용해 성애화된 서비스를 제공하는 ‘호스트’ 네이션이라는 의미가 한국에 한 겹 덧씌워진다. 카메라는 가난에서 벗어나고자 하는, 혹은 외국으로 나가서 돈을 버는 꿈을 이루고자 하는 필리핀 여성들이 한국으로 들어와서 미군 기지촌에서 성산업에 종사하게 되는 여정을 담담히 쫓으며 그 과정에 얽혀있는 다양한 인물들의 입장을 날 것 그대로 드러낸다. 필리핀에서 여성들이 E-6(예술흥행) 비자를 받아 한국으로 들어갈 수 있도록 준비하고 합숙 훈련을 시키는 매니저 욜리, 욜리와 함께 여성들을 ‘관리’하고 비자 발급을 위한 노래 훈련을 시키는 한국인 브로커 ‘미스터 정,’ 한국에서 미군 클럽을 운영하는 업주 ‘파파 정,’ 그리고 힘들고 필리핀에 있는 딸이 그립기는 하지만 집에 돈을 보낼 수 있기에 견딜만 하며 한국에 온 것을 후회하지 않는다는 필리핀 여성 마리아, 그와는 대조적으로 업주로부터 성매매를 강요받고 괴롭힘을 당하다가 시민단체의 도움을 받아 간신히 도망쳐 업주를 고소한 필리핀 여성 조이까지.

영화를 보기 전까지 가장 궁금했던 건 다큐멘터리인 이 영화에서 사실상 국제 인신매매 알선 및 지원책인 매니저 욜리와 미스터 정, 파파 정으로부터 어떻게 인터뷰 수락을 받아냈을까 였지만, 영화를 보며 깨달은 건 아이러니하게도 그들 중 그 누구도 스스로를 인신매매 가해자로 인식하고 있지 않았다는 사실이다. 오히려 그들은 자신들이 필리핀 여성들로 하여금 더 나은 삶을 살 수 있도록 그녀들을 도와주는 거라고 카메라를 똑바로 바라보며 목소리 높여 주장한다. 그 당혹스러울 정도의 당당함을 보며, 그렇게 자신을 변호하기 위해, 나름의 답답함을 토로하기 위한 기회로써 인터뷰를 인식하고 응했을지도 모르겠다는 생각이 들었다. 매니저 욜리는 자신이 하는 일은 가난한 필리핀 여성들이 더 많은 돈을 벌 수 있는 선택을 할 수 있도록 돕는 것이지 ‘매춘부’를 알선해서 보내는 일이 아니라고 단언한다. 욜리와 함께 일하는 미스터 정 역시 자신이 진심으로 여성들을 아끼며 그녀들이 ‘좋은’ 클럽 업주를 만나서 일을 하게 되기를 바란다는 소망을 진지한 표정으로 피력한다. 한국의 클럽 업주 파파 정은 성매매 강요는 옛날에나 있을 수 있었던 일이며, 자신은 절대로 성매매를 강요하지 않고 간혹 성매매가 이루어지더라도 그것은 여성들의 선택이라고 주장한다. 이 주장을 그대로 받아들이자면 결국 ‘가해자’는 없다. 그런데 ‘피해자’는 있다. 성매매를 강요한 클럽에서 가까스로 탈출하여 업주를 고소한 조이, 그리고 비슷한 경험을 하고 함께 고소를 진행한 다른 몇 명의 필리핀 여성들이다. 그런데 또 이렇게 익숙한 ‘피해자’ 상에 부합하지 않는, 한국행을 후회하지 않는다고 말하는 필리핀 여성 마리아가 있다. 명백한 악과 명백한 선, 악마 같은 가해자와 순진한 피해자 같은 단순하고 정형화된 구도로는 이 상황은 설명되지 않는다.

미국은 연예 비자로 들어온 필리핀 여성들을 성매매 산업에 종사하게 하는 상황을 ‘인신매매’로 규정하고 실제로 2013년 몇몇 업소에 장별들이 출입하지 못하도록 금지하기도 했지만 제대로 지켜지지 않는다. 다양한 이해관계가 얽힌 채 합법과 불법의 경계를 아슬아슬하게 넘나드는 이 인신매매 시스템의 작동은, 미군을 ‘접대(host)’하기 위해 불법을 묵인하는 한국 정부와 성매수자인 미군들에 대한 처벌은 전혀 하지 않는 주한미군 사이에 존재하는 오래된 암묵적 공조, 그리고 그 묵인을 이용하여 이윤을 추구하는 다양한 개인들이 얽혀 만들어내는 복잡한 다층적 구조 속에서 가능한 것이다. 국가 권력의 정치적 목적과 자본의 이윤 추구가 결탁한 이 거대한 암묵적 공조 시스템 속에서 착취되는 것은 여성의 몸, 그것도 가장 가난한 여성들의 몸이다.

자본의 톱니는 모두를 향한다

더 값싼 가격을 찾아 한 달에 10,000-12,000달러짜리 페루 및 콜롬비아 출신 용병에서 800달러짜리 우간다 용병, 급기야는 250달러짜리 시에라리온 출신 용병으로 대체되는 민간군산업체의 용병 모집과 전후의 가난한 한국인 여성에서 러시아 여성, 필리핀 여성, 최근에는 키르기스스탄이나 카자흐스탄 여성으로 옮겨가며 이어져 오고 있는 인신매매/성매매 산업의 여성 ‘모집’, 두 편의 영화가 보여주는 그 과정과 배경은 놀랍도록 많이 닮았다. 효율성과 이윤 추구가 극대화된 현대 자본주의 사회에서 자본의 톱니는 그렇게 가장 가난한 나라의 가장 취약한 이들을 양분 삼아 이 순간에도 비대한 몸집을 굴리고 있다.

현재 가장 ‘가성비’ 가 좋다고 여겨지고 있는 시에라리온 소년병 출신 용병들을 지금 그 자리로 몰아간 것은 이지스 이전의 또다른 민간군사기업, 이그제큐티브 아웃컴즈(EO, Executive Outcomes)다. 1990년대 들어서 악명 높은 아파르트헤이트가 폐지된 남아프리카공화국에서, 오랫동안 비(非)백인들을 억압하는 역할을 수행했던 거대한 군대는 갈 길을 잃었다. 순식간에 실업자 신세가 된 수많은 군인들은 일이 필요했고, 기회를 놓치지 않고 그들을 영입한 EO는 시에라리온 분쟁에 개입하며 국제적 민간군사기업으로 유명세를 떨치게 되었다. 10년이 넘는 처참한 전쟁 상황에서 수많은 가난한 시에라리온 소년들은 소년병으로 내몰렸고, 그들은 지금 가장 값싼 용병이 되어 이라크에서 미군을 위한 전쟁을 수행하고 있다. 그게 나와, 한국과 무슨 상관인가? 한국 역시 공적 영역이라고 믿어왔던 많은 영역이 민영화 되어온지 오래고, 그 흐름은 가속화되고 있다. 경찰의 묵인, 때로는 암묵적 공조 속에서 거리낌 없이 ‘단속,’ ‘철거,’ ‘경비,’ ‘치안’ 등의 업무를 수행하는 사설 용역경비업체들의 통제되지 않는 폭력은 이 사회 곳곳에서 지금 이 순간에도 일어나고 있다. 또한 이미 몇 백개에 달하는 것으로 추산되는 이 민간 업체들은 국내뿐 아니라 아프가니스탄, 이라크, 리비아 등 많은 분쟁 지역에서도 피묻은 돈을 벌어들이고 있다. 한국에서 ‘충분한’ 군사적 긴장이나 위협이 사라졌다고 판단될 때, 돈벌이 수단을 잃은 세계적 수준의 공공/민간 군사력은 이윤을 찾아 어디로 어떻게 터져나갈 것인가.

필리핀, 키르기스스탄, 카자흐스탄 여성들의 몸으로 대체된 인신매매/성매매 산업의 착취 대상 역시 멀지 않은 과거에 한국인 여성이었다. 그녀들을 “달러벌이 역군”으로 칭송하는 동시에 “양공주”로 멸시하며 한국 정부와 군대, 사회는 가장 가난하고 가장 취약한 여성들의 몸을 양분 삼아 전쟁의 상흔에서 빠르게 빠져나왔다. 착취당하는 몸의 주인의 국적이라는 것은, 국경을 넘어 오로지 이윤의 논리를 따라 모든 것이 움직이는 현대 자본주의 세계에서 큰 의미를 갖지 못한다. 중요한 것은, 자본의 톱니는 끊임없이 다음 착취 대상을 찾아 굴러가고, 그 누구도 그 위협에서 자유롭지 못하다는 사실이다.

RECENT COMMENT